【症状】

ひざからコキコキと音が鳴り、後ろ足を上げて歩く

illustration:奈路道程

愛犬が後ろ足を上げて歩く。ひざを触ると、コキッという音を感じることがある。よく見ると、足を上げている時には脛骨(すねの骨)が内側へ回旋し、足先が内方に向いている。そんな場合、「膝蓋骨脱臼」の可能性がある。

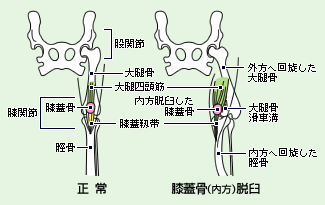

愛犬が後ろ足を上げて歩く。ひざを触ると、コキッという音を感じることがある。よく見ると、足を上げている時には脛骨(すねの骨)が内側へ回旋し、足先が内方に向いている。そんな場合、「膝蓋骨脱臼」の可能性がある。膝蓋骨とは、一般に「ひざのお皿」といわれる骨で、大腿骨端部の「溝(大腿骨滑車溝)」の中にあり、大腿部の大きな筋、大腿四頭筋と膝蓋靱帯をしっかりつないでいる。ところが、何らかの要因でひざのお皿(膝蓋骨)が溝(大腿骨滑車溝)から外れてしまうことがある。これが膝蓋骨脱臼で、ひざの内側に外れるのを「膝蓋骨内方脱臼」、外側に外れるのを「膝蓋骨外方脱臼」という。特にポメラニアンやプードル、チワワ、ヨークシャー・テリアなどの小型犬に目立つ(「内方脱臼」が多い)。 時によって、膝蓋骨が外れたり入ったりすることがある。膝蓋骨が外れている時には足を上げ、入った途端に正常に歩き出すという現象が起こることもある。靱帯損傷や関節炎の場合はひざはずっと痛いので、こういう現象は起きにくい。 膝蓋骨が内側に脱臼していれば、脛骨が内向きに回旋している。症状が軽いと、飼い主が気づかず、長年そのままの状態で歩いている犬もいる。脛骨が内旋している時には、足先も内方を向く。足先が内向きになったままでは歩きにくいので、いつの間にか犬は後肢全体を外旋し、ひざを外に出す「がに股」で「中腰」の状態にし、なんとか足先の方向を正面に向けようとする。 もしも脛骨の回旋が大きい場合、そして外れっぱなしになった場合には、大腿骨の端部のクッションとなる脛骨の半月板が脱臼して損傷することもある。痛くて足先を地面に着くこともできず、脱臼したほうの足を上げ、3本の足で常時いびつに歩くことになる。 |